姚大力:天鼓雷音狮子吼

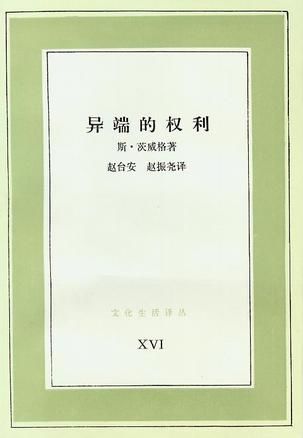

《异端的权利》提出了一个发人深省的历史问题:加尔文是如何从宗教改革的伟大旗手,从备受罗马教会迫害和围剿的无畏的神学大师,蜕变成一个“新型的教条独裁者”和制造“神圣的恐怖”的“暴君”。令我们惊奇的是,推动着加尔文狂热的精神独裁事业的基础,竟是他 “对一个伟大理想的爱”。

中国文化传统消解庄严的能耐,有时候大得简直只能叫人叹为观止。“作狮子吼”本是佛祖诞生时显现他“惟妙吉祥”诸宝相的著名征候之一。自从苏轼的名句“忽闻河东狮子吼”横空出世,它似乎就被更经常而无可挽回地移用为对悍妇呈威的谑称。

中国文化传统消解庄严的能耐,有时候大得简直只能叫人叹为观止。“作狮子吼”本是佛祖诞生时显现他“惟妙吉祥”诸宝相的著名征候之一。自从苏轼的名句“忽闻河东狮子吼”横空出世,它似乎就被更经常而无可挽回地移用为对悍妇呈威的谑称。

不过,只要端起斯蒂芬·茨威格《异端的权利》一书,我相信没有人不能很快地感悟到,在“狮子吼”这个词语背后,原本所蕴含的是怎样一种雷霆万钧的震撼力!

1553年10月27日,一个热衷于在基督教神学、哲学及医学领域里标新立异,又颇有些偏激和浮躁习气的西班牙人米圭尔·塞维特斯,在他秘密流亡的日内瓦自治市被捕两个多月之后,以加尔文教义的异端与敌人的罪名,被行使高等刑事法庭职能的日内瓦小市政会用火刑处死。曾被天主教会当作“异端”来迫害镇压的加尔文的改革派教义,现在却华丽转身为裁判并处死异端的神圣依据。消灭烈士塞维特斯的火焰,成为“那时代一个高出一切的信号”;因为它记录的,是新教犯下的第一次“宗教虐杀”(《异端的权利》页146。“宗教虐杀”一语,是茨威格引用的伏尔泰对这桩火刑的断论。以下凡引用本书文字,均以括注页码方式表示)。

加尔文在审问塞维特斯的案件里起过十分重要的作用。烧死塞维特斯时,他没有在场。但自从这桩官司开始之日,加尔文曾协助拘捕塞维特斯的流言很快就已经在巴塞尔传开。火刑执行后,在巴塞尔、伯尔尼等地也立即出现了针对加尔文的公开指责。很显然,尽管日内瓦市政会对塞维特斯异端案的立场总的来说获得了瑞士其他自治市的官方支持,可是正如不久前出版的一本加尔文传记所言,从一开始就有不少人认定:害死了塞维特斯的,不仅是加尔文教义绝不允许被质疑的精神独裁;事实上,加尔文本人的双手也已为塞维特斯的鲜血所玷污(B.戈尔顿:《加尔文传》,纽黑文:耶鲁大学出版社,2007,页224至页225)。正是这样的形势,迫使加尔文仓促地写下一篇题名《为真信仰与三位一体辩护而反对塞维特斯的致命错误》的自我辩护。他企图藉此把杀害塞维特斯的责任“推诿给‘当局’;而在另一方面,他要证明市行政会完全有权消灭像西班牙人那样的魔鬼”(页151至152)。

也许我们应当庆幸,加尔文会怀着“不自在的良心”写出了他所有的著作中最软弱无力的这部辩护书。寓居于巴塞尔的塞巴斯蒂安·卡斯特里奥恰恰就是把这部由日内瓦全体教士副署的辩护词看作是加尔文推行“神圣的恐怖”的宣战书。这使他忍无可忍。于是有了他先后发表的《论异端》和《答加尔文书》。前者摘录天主教、新教的诸多权威(包括受追猎时期的加尔文在内)和无党派人文学者的著作选段,论证对异端判决死刑之不正常;在这部具有“虔诚的神学小册子”外貌的文集之前,卡斯特里奥写了一篇长达十几页的给沃登堡公爵的献辞,它是“主张自由思想应在欧洲拥有一个神圣避难所的最早文献”(页163)。而后者则成为那个世纪里一篇“最重要的起诉书”。它公开地控告加尔文以信仰的名义杀人,其中包括下面这段对加尔文的“经典答复”:“把一个人活活烧死不是保卫一个教义,而是屠杀一个人。我们不应用火烧别人来证明我们自己的信仰,只应为了我们的信仰随时准备被烧死!”(页193;“经典答复”之语见P.扎戈林:《宗教宽容的观念如何从西方产生》,普林斯顿:普林斯顿大学出版社,2003,页119)对《答加尔文书》,茨威格用他气势磅礴的排比式词语一咏一叹地评曰:“这是一篇闻所未闻的、最光彩夺目的檄文。它反对用法律压制言论,用教条压制思想,用永恒的卑鄙压制永恒的良心自由。”(页182)

卡斯特里奥没有使用过“宗教宽容”、“良心自由”这样的字眼。但毋庸置疑,他对加尔文的批判,是西方思想史上公开为宗教宽容和良心自由呐喊的第一声狮子吼!将近四百年后,宛若疾雷驰天、飘风振海,从天际又传来卡斯特里奥那声狮吼的历史回音。这次是茨威格用他自己的狮吼之声,为现代人重新讲述这一段“良心反对暴力”的故事。茨威格声称这样做是完全必要的:“因为在每一时期,暴力会改头换面重新出现,坚持精神事业的人们也要继续不断地更新以与之斗争。他们决不应借口说那时对他们的压力太大而去寻找避难所。因为,凡是有必要说的,不能说是说得太多了,真理决不会白说。”(页174)

被用来判定人死罪的某个教义乃至其创建者本人也可能是无辜的,因此后两者或许不必对这种精神专制的暴行直接负责。那么对加尔文和他的教义是否也可以如此看待呢?

茨威格书的英译本出版次年,美国曼荷莲学院的G.哈克奈斯教授写过一篇很简短的书评。在承认“加尔文犯有够多的错误,即使不对它们加以夸大,也足以使他成为精神崇高的卡斯特里奥最匹配的反衬者”同时,书评作者埋怨本书“对加尔文宗教奉献精神的正面价值缺乏正确把握”,“彻头彻尾是对加尔文的中伤”。他还说,茨威格“关注文学效果远甚于学术上的准确性”,因此本书虽然有趣、读来令人怒发冲冠,却“在某些方面是有伤害性的”(《〈圣经〉与宗教研究杂志》,牛津大学出版社,第5卷第3分卷[1937],页147)。

如果加尔文确实参与了对塞维特斯的迫害,那么无论我们怎样肯定加尔文伟大宗教贡献的“正面价值”,它们都无法为加尔文在塞维特斯一案中所犯下的罪行辩解。自由的现代人绝不会同意,受残虐的生命可以被当作能够简单地予以化约甚至抹去的一个或一串数字来看待,因而也绝不可以用一手制造这种残虐的“伟人”的别的什么“正面价值”来“对冲”和抵消!但是,如果对加尔文迫害塞维特斯的指控本身缺乏“学术上的准确性”,那当然就要另当别论了。只可叹哈克奈斯惜墨如金,从他的文字里很难看出,茨威格学术上的疏漏究竟怎样导致了对加尔文的无端伤害。

在我们中间向来不缺少貌似公正的替专制与专制者的辩护。茨威格书的第二种汉译本于本世纪初出版后,这样的言论也出现在汉文评论圈内。因此,认真对待哈克奈斯式的质疑,看来还不是多余的。

茨威格从一开始就没有想按历史学著作的形式来讲述他的故事。全书没有一条注解,没有引经据典的考据式的细部讨论。不过这未必表明他并不在意于尽可能使自己的叙述贴近事实,也不表明他没有仔细地研读过当时已出版的有关文献,特别是卡斯特里奥和加尔文的著作集。书中不时出现的“虽然这假设缺乏文献证明”(页243)、“[此处请]允许我加上……”(页168)、“想必……”(页99)、“我们只能猜测……”(页131)等等字句,也证明作者力图在拥有文本依据的情节与他本人的推测之间加以区分,并对如何在行文中把这个区别明确交待给读者,具有相当清醒的意识。他的分析当然没有达到无可挑剔的地步,尤其当他写到情不自禁的时候,也会有一些过分激愤之辞。但是总的说来,他对加尔文在这一案件里应负的责任,界定得十分准确。他引用并显然赞同卡斯特里奥的“宣判”:“加尔文被控是这场审讯的教唆者;日内瓦市行政会负有实际上执行这罪行的责任。”(页195)

这里所谓“教唆者”,完全不属于隐喻或虚指之词,它具有实实在在的含义。

首先,塞维特斯是在刚潜入日内瓦不久,在参加加尔文主持的一次布道后被抓获的。根据现在留下来的材料无从判定,加尔文是否就在那个布道场上认出了塞维特斯。但是后者的被捕,确实是出于加尔文的告发。茨威格告诉我们:日内瓦市的法律规定,任何告发别人犯罪的自由市民也要被拘留,直到证明其告发属实为止;而加尔文则指派他的“秘书——或厨子——尼克拉斯·德·封丹担任这个吃力不讨好的原告”(页123)。上引那部十分推崇加尔文的传记也没有讳言这一点。它确认德·封丹是加尔文的秘书,是他“自愿”代替加尔文被当局收监。它还指出,擒获塞维特斯的次日,“根据日内瓦的法律,加尔文准备了一个文件来概述塞维特斯过去的活动及其宣传的教义,从塞维特斯的著述中抽取出三十九条反对三位一体、主张泛神论、赞同再洗礼、拒绝宿命论等方面的陈述”。(《加尔文传》页219;按,宿命论是加尔文教义的基本立场之一,也是塞维特斯与加尔文在宗教上的重要分歧之一)难道这还不能证明,加尔文实为此案原告,而德·封丹则不过是代他去领受短期拘留的替身?

其次,在这一桩裁判神学思想的案件里,加尔文所起的真正作用已远远超出案件告发者的角色。身为日内瓦市的最高宗教权威,除了向法庭提供塞维特斯反官方教义的三十九条言论作为告发他的凭证外,加尔文还在为法庭确认和证明这些言论的异端性质方面发挥了最主要的作用。他成为与塞维特斯之间就基督教教义问题展开法庭辩论的主要人物。因此,尽管此案审理中存在一名形式上的城市起诉官Claude Rigot,但参与了绝大部分审讯过程的加尔文,实际上还部分地承担了联合起诉人和审判者的身份。

复次,加尔文早已下决心,如果塞维特斯桀骜不驯,那就必须处死他。相隔很久以前,加尔文曾在给日内瓦市行政官法里尔的信里,说到塞维特斯曾向他提出,要前往日内瓦拜访他。他写道:“可是我不愿意承诺保障他的安全。因为倘若他真的来了,而我又没有足够的权威[来说服他],那我将不会准许他活着离开。”(《加尔文传》页218)“而我又没有足够的权威”一语,英文原作“and my authority is of no avail”。在茨威格的引述中,这一原本是拉丁文的句子被英译为“in so far as I have authority in this city”(“只要我还在这城里掌权”,页108、页114),而前引扎戈林著作则将此语英译为“if my authority is of any avail”(“只要我还有那么一点权威”,页94),大体与茨威格的解读相同。无论此语的拉丁文原意究竟如何,它都足以证明,加尔文心中早已存有杀死塞维特斯的故意。日内瓦开庭之后,在决定塞维特斯是死是活的问题上,他又写信给法里尔说:“我希望至少要将他判为死刑,不过但愿执行死刑的严酷程度会轻缓一些。”(《加尔文传》页220)这与他在塞维特斯被判处火刑后提出要把他改判为用剑砍死的态度是一致的。

此外,茨威格之所以像被他歌颂的卡斯特里奥一样,把加尔文当作烧死塞维特斯的罪魁祸首,还有一层更深刻的理由。他说:“一种教条一旦控制了国家机关,就会成为镇压的工具,并迅即建立恐怖统治。”(页13)正是这个加尔文而不是别人,迫切并且不容妥协地参与了这样一桩合谋,即以他凌驾于人道之上的拒绝宽容的教义去控制国家机关,从而把它变成无情镇压抗拒这一教义的自由思想者的利器,并迅即建立起他的“神圣的恐怖”。

以上这些确凿的事实雄辩地证明,虽然加尔文与日内瓦当局对究竟应该由教会还是市政委员会来掌握驱逐异教徒权力的问题争执不断,虽然日内瓦行政官不允许由加尔文个人来决定此案审讯过程,但是双方在必须置塞维特斯于死地的共识方面不存在任何分歧。这场审判,就其实质而言,可以说是日内瓦刑事法庭与宗教法庭的联合审判。加尔文是这一事件最重要的同谋者。当代历史学家也因此多与卡斯特里奥和茨威格持有基本相同的判断:正是加尔文而不是别人,才应当对塞维特斯之死“负有最大的责任”(《宗教宽容的观念如何从西方产生》页96)。茨威格完全有理由像这样斩钉截铁地断言:“不诚实和迷信可能是某个时代的特征,但作为一个特别的不端行为,加尔文犯下的罪行应由他自行负责。”(页148至页149)

《异端的权利》不仅是对四百年前那声震天穹的狮子吼的灿烂回应,而且也把早就应当属于卡斯特里奥的不朽历史荣誉公正地还给了他。茨威格指出,是卡斯特里奥最先发出的呼喊,“一劳永逸地宣告了”宗教宽容、良心和思想自由。他这样做,不但要远远早于为现代人们熟知的洛克、休谟和伏尔泰(页12、页15),并且需要承当比其他所有名人(包括斯宾诺莎在内)都更险恶严峻的个人命运威胁。

他处在由路德所倡导的基督教徒的自由“连同每一其他形式的自由”都“被加尔文无情地从路德派的信徒那里夺走”的时代(页45),处在一个“成百万人像是中了邪一样准备投降,他们允许被蹂躏,甚至甘受强暴”的时代(页7)。卡斯特里奥“除了道德上的正直以外,什么权力也没有”(页13)。他不能指望伏尔泰抗议琼·卡拉斯案时所可能倚仗的国王和亲王的保护,也不像左拉在为德雷福斯辩护时能“有一支看不见的军队——全欧洲和全世界的钦佩作靠山”。因此,如果说伏尔泰和左拉只是在“拿他们的名誉和安逸冒风险”,那么卡斯特里奥很清醒地知道,自己是在以生命相搏。“他知道在他为人道的斗争中,他不幸的头脑要全神贯注于他生活着的、残酷的世纪所有的不人道。”(页12)

在那个不人道的时代,有不少“悲天悯人的人道主义者互通使人伤感和令人敬佩的信件,还关起书斋的门诉苦……伊拉兹马斯不时冒险射出几支冷箭;拉伯雷戴上小丑的帽子,穿上五颜六色的斑衣,用狂热的嘲笑作鞭笞;蒙田,一个杰出的、聪明的哲学家,在他的随笔里,以雄辩的文笔议论时事。但他们中没有人企图以狠狠的一击,去制止不名誉的迫害和判决”。卡斯特里奥与他们都不一样。他是主动冷静地、毫无畏惧地起身去迎接他即将面临的灾难,“把信念像旗帜般升起”(页11)。他已为对抗恐怖政治做好了成为烈士的准备。如果不是因为穷途潦倒导致他的早死,很难说卡斯特里奥能否逃脱加尔文的魔爪。

真理往往带有平实中和的品性,不会那样色炫形狂、那样张扬怪诞。卡斯特里奥为捍卫塞维特斯而展开的论证,从一开始就再冷静不过地避免纠缠于他的具体宗教见解究竟正确与否的问题。用茨威格的话来概括,他针对加尔文的批判,实际上是围绕着“国家在良心问题上没有管辖权”(页191)的中心论点展开的。差不多完全出于路德派所主张的应把福音交给每一个人,让个人信仰,而不是罗马教皇或其他基督教的官方权威来塑造基督的基本立场(页45),他指出,“宗教的真理是在它们神秘的性质之中。” 因此永远不会有任何人,也不会有任何党派有资格说:只有我们知道真理,和我们不同的所有意见都是错误的。他写道:“过分绝对地对于只有上帝才知道的秘密作出裁决,表现出好像我们参与了他最秘密的计划似的,那是放肆。”(页166、页186至页187)卡斯特里奥就这样轻而易举地颠覆了加尔文“一贯正确”的全部合法性。而正是这种对自己“一贯正确”的狂妄并且不知羞耻的信念,把加尔文变成了一个固执地追求精神专制的暴君,以至于他竟会把“嘶嘶作响的毒蛇”、“狂吠的狗”、“野兽”、“流氓”、“撒旦的爪子”等等肮脏的诅咒一股脑儿地扔向“他同时代最重要的人道主义者和神学家”(页35)。

“良心自由”(liberté de conscience)一词,据说在1560年代的法国开始用于反对作为压迫形式之一的对良心的强制。茨威格在他的书里已经提到,加尔文有一名忠心的追随者西奥多·特·贝齐,由于“他那可怕的名言而在思想史上博得一种邪恶的荣光”。那句名言就是:“良心的自由是恶魔的教条。”(Libertas conscientiao diabolicurn dogma,见页178)如果信仰属于独立的个人、属于自由的良心,那么,卡斯特里奥追问:“异端这一术语的真正含义是什么?”他回答说:“我所能发现的只有这一点:我们把那些我们不赞同其观点的人们看作异端。这从下述事实中表现得很明白,即今天在那么多的基督教教派中,很少有哪个不把除它自己之外的其余教派都视为异端;因此即使你在某个城市或地区是正统派,在别处你就会被当成异端。”(《宗教宽容的观念如何从西方产生》页107)

也许可以用“信仰具有个人的性质”这句话来概括卡斯特里奥所阐发的一个核心理念。我们发现,他的这一见解相比于现代哲学家用更专门化的语言表述出来的意思,真的是毫无逊色之处:“无论在天堂或者人世间,都不存在可以名至实归地称为基督教信仰的那样一种东西。我们有过、并且现在也还有的,只能是从属于作为个体的基督徒,从属于每个个人,每个特殊的、直截了当的个体所有的一个又一个信仰。此外,过去和现在还都存在一些出于诸多神学家之手的普遍化陈述,亦即他们作为个体的凡人所构想的信仰应当为何物的各式各样的系统化知识。这些系统化知识之间彼此相异,其中没有一种已经或者可能摆脱人的天性限制(如某些特殊偏袒、难以避免的错误、历史环境的约束等等)。”(W.C.史密斯:《宗教的方式与目标:走近各大宗教的革命性路径》,纽约:哈珀与罗出版社,1978,页191)

卡斯特里奥为宗教宽容的辩护,是在基督教信仰范围之内进行的。但他所高扬的信仰具有个人性质的基本原则,他引用圣·保罗的话来呼吁“给予每一个人自由地使用舌头和笔的权利”,他预言“你们很快就会知道,一旦从高压统治下解放出来,自由将会创造何等的奇迹”(页194),这些都完全可以推广于基督教的信仰世界之外。它们实质上就是表达自由与良心自由的普遍原则在那个历史时代的体现。

在一个连见鬼也只能见到小鬼的时代,人们毋庸惊诧“大师”与小丑竟相隔不过咫尺。

一个英雄使他的时代不再平庸。因此人们才总会有这样的愿望,要把发自衷肠的歌颂与感激,献给属于自己时代的这样的一个英雄!

但我们还不能把加尔文看作一个小丑。《异端的权利》把一个不一样的发人深省的历史问题提出在我们面前:他是如何从宗教改革的伟大旗手,从备受罗马教会迫害和围剿的无畏的神学大师,蜕变成一个“新型的教条独裁者”,一个制造“神圣的恐怖”的暴君,以至于巴尔扎克会说:“加尔文的宗教恐怖统治比法国革命最坏的血洗还要可憎?”(页45、页66)

令我们惊奇的是,推动着加尔文狂热的精神独裁事业的基础,竟是他“对道德的绝对热忱”、“对一个伟大理想的爱”(页34)。他不怀有个人野心,始终恪守最严格的教规,只允许自己享受最低限度的食物和休息,尽管浑身病痛却劳作不辍,在三十六岁丧妻之后的二十年里几乎没有一小时的私生活。他把自己的一切都奉献给了宗教、教士和教规(页48至页51)。你可以因为他缺少人情而不喜欢他,但绝对指不出他在个人品质方面的任何瑕疵。

茨威格极其精辟地指出,理想和对伟大理想的爱在独裁者那里完全可以变成恶的起点,因为“理想总是从企图实现它的人那里取形上色的”(页46)。被加尔文从他的理想中抽去的,是最平常不过的人性。日内瓦的市民因此就必须为实现他的理想,而付出被禁止做“每一件能使生命愉快和有益的事”的代价(页60),其中当然首先包括自由地思考和信仰。茨威格写道:“禁止,禁止,禁止,何等可憎的腔调啊!在惊疑中,人们会问自己,在这么多的禁止之后,允许留给日内瓦人的还有什么呢?不多了。允许他们去活、去死、去干活、去服从,以及去教堂。”(页62)

在这里,茨威格或许还应当添上加尔文“允许留给日内瓦人的”最大一项自由,即恐惧的自由。正是这一项自由,才使得日内瓦人会对“这么多的禁止”俯首帖耳。

加尔文起先是凭借公众对其教义“一贯正确”的信念——“这一信念是每个独裁者维护权力的必需的组成部分”——在日内瓦站住脚跟的。但是,茨威格说,这一信念在他进入日内瓦不到十年内已经消失了(页75)。支撑着加尔文以精神暴君的身份在此后二十年统治日内瓦的,就是被统治者的恐惧。大多数人即使在准备投降、忍受蹂躏和强暴的时候,也绝不会对他们所面临的不人道境遇毫无不满之心。但是恐惧极大地、几乎无限制地增扩着他们对于非人道的容忍度。怨愤虽然也总在产生一种对抗的精神,而且会不断地“在扩大了的圈子里蔓延”,但它并没有获得有效的集中。“集中的往往是独裁统治的暂时优势,它足以保证独裁者的统治一直持续到其积极的支持者成为少数之后”。而对现状不满的来源不同的人们,“并不参加一个统一的运动,实行一个共同的计划”。面对着“一个集团,一个有约束的意志,一股集中的和指导明确的力量”,他们“未能集结力量去追求一个理想。他们只能徒劳地抱怨,永远只是势能而不能变为动能。这是一群暴民,却要对抗一支部队;这是无组织、心怀不满的乌合之众,却要对抗有组织的恐怖,所以无法取得进展”(页75至页76)。这将是一段漫长得令人窒息的充满不正当的合法暴力和合法迫害的历史。

以上描写适合于几乎所有时代专制主义的统治情景。拿破仑曾经的朋友、后来又被他逼上流亡道路的德·斯泰尔夫人,在评论拿破仑专制时也谈到过非常类似的感受:“对暴政最初的迹象,无论怎样予以严重的关切都不会过分。当它业已发育到某种程度时,就再也来不及去制止它了。一个人控制了许多个人的意志,这些人中的绝大多数作为个人都希望自由,可是他们却投降了,由于他们互相提防,因而不敢公开地谈论他们的想法。”(德·斯泰尔夫人:《论政治、文学与民族性格》,见索瓦兹主编:《世界历史的创造者们》,卷2,纽约:圣马丁出版社,1992,页103)

恐惧的自由可以消灭其他自由,从而使专制得以在大多数人并不情愿接受它的情况下畅行无阻。一度自由和快乐的日内瓦,在加尔文强制覆盖在它身上的毫无宽容的节制的囚服之下,为虔诚而牺牲了它神圣的活力。“甚至在加尔文死后两个世纪,这罗纳河畔的城市,依然没有世界驰名的画家、没有音乐家、没有艺术家。”(页69至页71)加尔文不止杀了一个塞维特斯,他杀死了一个城市的创造性的自由长达两百年之久。

消灭自由是专制统治赖以确立的条件,也是它的结果。在卡斯特里奥为塞维特斯声张正义的时候,他还只能诉诸个人和良心自由来对抗暴政。此后又过了一百年,正像是遵循着以卡斯特里奥为先驱的不断发展的宗教宽容的思想传统,英国的平等派起草《人民公约》,发起了现代历史上第一次诉求民主的政治运动。揭明这一点十分重要,因为它告诉我们,现代民主政治从一开始就是为保障个人自由而产生和发育起来的一种制度安排。因此有学者说:“民主政治最高的优先目标被认为是为每一个个体保障一种自由空间。”M.弗里德曼也是在“保障个体自由”的意义上理解民主的(见C.贝伊:《自由的结构》,斯坦福:斯坦福大学出版社,1970,页59;M.弗里德曼:《资本主义与自由》,芝加哥:芝加哥大学出版社,1962,页8)。

为每一个个体、而不是仅仅少数人要求自由,事实上已经内在地规定了全社会成员在基本个人权利方面互相平等的目标。现代政治学关于如何在自由与平等两大目标之间维持平衡,或者二者中应以何者为先的复杂讨论并不能动摇一个简单的历史经验:自由的民主政治往往同时也必然地包含着对平等的诉求,所以它具有不断提高社会平等程度的内在机制;而另一方面,正如托克维尔分析过的,由于对平等的激情可能要比对于自由的向往拥有“更深更远”的历史渊源,因此民主政治存在一种危险性,即当它决然以排斥自由作为追求平等的代价时,它就极有可能会蜕化为可以称作“民主专制制度”的特殊专制形式。

托克维尔批评说,由平等和自由两种激情所燃起的法国革命烈火吞噬了自由本身,使法国人抛开自由而仅只追求平等。而当“他们归结到这样的思想,不管怎么说,在一个主子下面平等地生活毕竟还能尝到一点甜头”的时候,他们实际上已经背叛了属于他们的1789年的祖训。托克维尔信心坚定地断言,没有自由的民主社会可能变得富裕、文雅、华丽,甚至辉煌,“但是我敢说,在此类社会中是绝对见不到伟大的公民,尤其是伟大的人民的”。“只要平等与专制结合在一起,心灵与精神的普遍水准便将永远不断地下降”。他坚称,在他二十年前撰写《美国的民主》时,“我想说的就是这些。我以为,从那时以来,世界上并没有发生什么事情使我改变想法和说法”(托克维尔:《旧制度与大革命》,冯棠汉译本,北京:商务印书馆,1997,页238至239、页197至198、页202、“导言”页36)。

自由在法国革命中的沉沦,与卢梭以“普遍意志”来消解并替代每个个体的自由意志的主张是分不开的。他写道:“任何拒绝服从普遍意志的人,都要被[作为]全体[的人民]强迫着这样去做。而这恰恰就意味着他将要被迫地成为自由。”霍布哈沃斯对此评论说:“如果你告诉被强制的受害者那是在强迫他自由,你就是在对被你伤害的人再施加一层侮辱。”引述这段评论的贝伊明确指出,上述教条对于在经验论意义上保障个体自由特别有危险性,因为很难让人们一致确认所谓“普遍意志”到底是什么,以及它该由谁来表达、谁该拥有执行它的权威(《自由的结构》页52、页57)。

当民主的概念可以延伸到剥离了自由的“民主专制”或“集权的民主”时,“民主是个好东西”这句话的真实含义就可能同它的字面意义完全相反了。所以连墨索里尼也可以在1937年的一篇讲演里宣称,“在世界上今天存在的最伟大而最健全的民主国家就是意大利和德国。”民主就这样变成一个需要辩诬的词语。与其说这里存在着一个真民主还是假民主的问题,不如说它是如何澄清民主的含义的问题。

民主(自由也是如此)必须在被还原为可以用“经验陈述”予以具体检测的层面上才能确切界定。悉尼·胡克据此把无法以经验陈述来适当表达其意义的抽象概念叫作“不可分析”的抽象概念,或者“恶性抽象概念”。他举例说:如果当人们说某国是一个民主国家时,他们的意思是指允许对它的一切法律、政策进行书面或口头的批评,指各反对的党派和报刊都是合法的等等,那么他们就不能再说希特勒德国也是民主的。因为尽管有公民投票形式,尽管有希特勒关于德国是一种更高意义的民主国家的声明,在那里我们不可能看到那一套被作为前述某国是一个民主国家的证据的做法。如果希特勒硬要说德国是民主的,那他只是“在最空泛的意义上使用这个名词”(悉尼·胡克:《理性、社会神话和民主》,金克、徐崇温汉译本,上海:上海人民出版社,1987,页15至页20)。

关于民主的“经验陈述”,似乎可以从两个不同角度予以界定。既然民主作为一种制度安排,其最根本的功能是保障社会全体成员的基本个人自由,我们就可以从一个国家是否在基本立法中明确保障“人民的言论、出版、集会、结社、思想、信仰和身体这几项自由”(《论联合政府》),并且是否在实际上真正实现这些基本立法所承诺的保障,去判断它是不是民主。但是怎么才能知道“人民”是否拥有了言论等等的自由呢?它仍然必须还原为一个可予具体检测的“经验陈述”。只有把这里的“人民”一词置换成每一个个人,只有当每一个个体的人身、表达、思想等等基本自由都获得尊重和保障时——每个人从自身的直接生活经验中都很容易感知实际情况是否如此——我们才能说,人民所拥有的这几项自由并不仅仅“在最空泛的意义上”才是存在的。声称剥夺某些人的人身或表达自由为的是使他们自己以及别的人们获得更高程度、更“根本”的自由,这只能是利用“恶性抽象概念”编织而成的卢梭式的谎话,或者是在用一张毋庸兑现的空头支票来安抚众多被治理者。

另一个可以有效地界定民主的经验陈述,则涉及政治民主作为一种制度安排的最基本的规定性。这个世界上不存在一种统一刻板而绝对无差异、无区别的民主政体模式。无论在选举、立法、行政、司法方面,当代各国的民主政体所采取的形式都是多种多样的。“社会主义”一词在美国可能带有较多被否定的含义,但它在欧洲新老民主国家就是一个十分正面的语词,与此同时它也正在欧洲变得日益多元化、日益温和。欧洲社会主义思潮对绿色、环保等问题的日益关注,似乎还在使它产生一种逐渐与蓝领群体相脱离的倾向(J.斯梯讷:《欧洲的民主政体》,纽约:朗曼出版社,1991,页320、页45)。民主政治在各个国家形成的,是带有各自不同国情色彩的独特“模式”。然而,这些五花八门的国别“模式”,并没有使可以作为一种确凿经验陈述的民主政治的基本规定性变得模糊起来。

这里只举一个非常有意思的例证。尽管英国社会主义者杜尔本主张,当还存在只有用集权的计划经济才能克服的社会不平等和经济无保障时,“资本主义民主”绝不可能具备“真民主”(true democracy)或“真正的民主”(real democracy)之性质,但他仍然同意,政治民主的三个基本要素,分别是人民能够选择政府、人民能自由地反对他们曾经选择的政府,以及所有的权力竞争者都切实地懂得,他们获得的权力必不能被滥用(C.科恩主编:《共产主义、法西斯主义与民主的理论基础》,纽约:兰登书屋,1962,页644至页651)。

民主政治其实不是一种由全民共同实施治权的制度。“就广义而言,我们把民主界定为这样一种制度,在其中公民通过定期的和有竞争的选举来推选他们的领导者,同时在其中各种基本的公民自由能获得保护”(《欧洲的民主政体》页3)。胡克的说法也大同小异:一个民主的社会是“政府依靠被统治者自由地表示同意来统治的社会”。他接着又试图对“同意在什么时候不是自由的”给出了经验的陈述(《理性、社会神话和民主》,页285至页286)。其实它的基本规定性就是这么简单。我们所拥有的政治经验实在不如想象中那么多样。虽然政治民主还存在诸多重大缺陷,以至“一切试图推进专制的人都会有力地让我们回想起民主所曾犯下的可怕罪行”(德·斯泰尔夫人语),但是现代人类至今没有找到另一种可以保障每一个公民的基本自由权利的政治制度框架。这是一个不能不承认的事实,如果我们真的还想坚持现在时意义上“实践是检验真理的唯一标准”这句话的立场的话。我们当然没有任何理由把这句话的时态改为将来时。以将要呈现于未来的实践结果来预先证明当下主张之正当性,无异乎是在完全颠覆这一陈述原来的意义。

卡斯特里奥曾谦虚地说:“毫无疑问,我没有说过前人没有说过的话。”但他认为,“除非统一了认识,重述什么是真的,什么是正义的,那决不会多余。”(页174)这让我想起一位我十分钦佩的作家说过的不太一样的话。那意思大体是说,思想先驱表达的见解,大多不为他同时代的人们所理解。但他们又往往不愿意重复已说过的那些话。结果他们的思想对于同时代的人们来说,最多就像天上的流星,在划出一道短暂弧光后便消失于夜的天穹。在实际中孤立无援的卡斯特里奥却没有这种孤傲与矜持。大声说出真理的勇气,至少与说出真理的智慧同等的重要和可贵。

卡斯特里奥在完全不势均力敌的形势下对加尔文的挑战还启示我们,不应当轻易地接受来自任何权威的“要搞这样要搞那样”、“不要这样不要那样”的训示性指令,而首先应当去追问那训示背后的理由是否成立。他的示范与当代政治学的下述主张若合符节:“在各种反对立场面前,权力的运用应当有良知地公开拿出理由”;政府的各种政策和政见理应“在每个人理解力的法庭面前解释自己”。这就是说,政府不能把自己的治理方式看作就是不断地向民众颁发种种居高临下的训示,它的各项基本方针与政策必须经受“公共的正当性论辩”(public justification,见S.马塞多:《自由主义美德:自由主义宪政中的公民身份、德性与社群》,马万利汉译本,上海:译林出版社,2010,页39、页68)。这种论辩必须触及并深入训示性指令背后的大是大非问题,它不是用暗中指挥的水淹七军就能含糊搪塞的。

前引《加尔文传》的作者在他的书里推测,塞维特斯之所以冒险进入日内瓦,是为了在那里“表明他最后的立场”、“充分说明自己的观点”,然后“作为一个牺牲者死去”。因此他断言,在加尔文与塞维特斯的对抗中,胜利属于最终实现了自己意愿的后者(《加尔文传》页219、页223)。现在已经很难知道,塞维特斯进入日内瓦的真正动机究竟是什么。他的性情似乎确实有一点好斗和偏执,他的行动有时也真的有些难以让平常人理解。这些本来都不应该成为对他加以残酷迫害的理由。然而几乎在任何一个历史时代都可以看得见,对塞维特斯那一类人物的政治讨伐,总是连带着对他们的个性或品质缺陷、野心或私欲,乃至精神失常之类别有用心的夸张或不实指责。这种情况值得我们反思。

人们对不合理社会现象的容忍程度具有极大的差异。把它看作仅仅是个人的“自制”能力之间的差别,那是极端错误的。其实它更可能反映了不同个人对“忍无可忍”、不能不挺身而出的那条道德底线究竟在哪里的定位。不同个人对道德底线的定位之间会有很大的高低幅差。它与这些不同个人的道德水平的高低当然不是一回事。然而正是无数像这样分布在一个很大宽幅上的属于不同个体的道德底线,为整个社会抵抗邪恶与不公正提供了一条宽阔的道德缓冲带。在这个意义上,充分地保障那些个性特别敏感,甚至在估量道德不正当方面将底线设得过于高远的人们表达其思想、情感和主张的言论自由,不仅是对他们个人权利的必要尊重,而且也是维持整个社会道德水准的迫切需要。我们没有任何理由以居高临下的傲慢态度去藐视和糟蹋这种属于“极少数人”的表达。为捍卫每个人心中的道德底线而发出的每一声警告,都应当受到欢迎、尊重和敬畏。为此迫害发出呐喊的人更是一种赤裸裸的犯罪行为,无论它有什么冠冕堂皇的名义。社会必须有这样的雅量,它才可能葆有正义和道德。

分享到: